„Wohnsitzverlegung“ des Menko Israel Hart (1863–1943), Dessau/Theresienstadt

Quellenkritische Einordnung

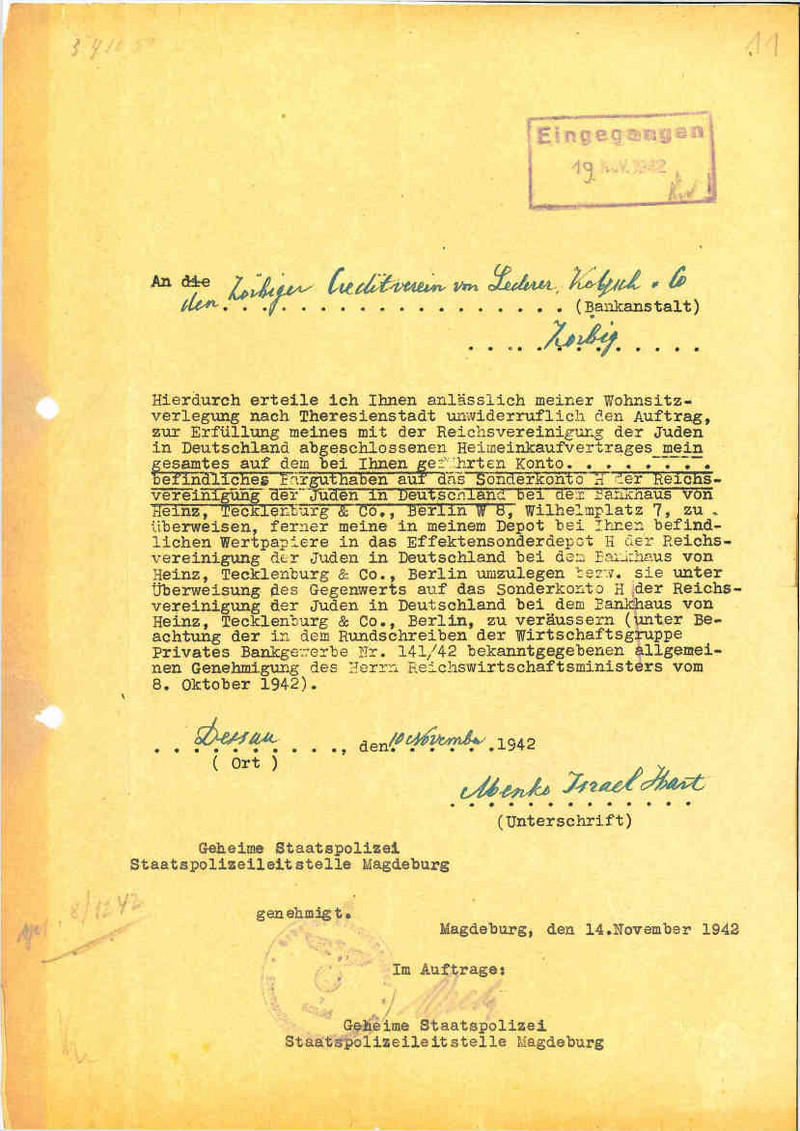

Das in Bankunterlagen überlieferte Schriftstück steht im Zusammenhang mit dem Abschluss eines „Heimeinkaufsvertrages“.

Gemäß den Beschlüssen der Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 sollte das auf dem Gebiet der Tschechoslowakei befindliche Lager Theresienstadt nicht mehr nur als Sammel- und Transitlager für Jüdinnen und Juden aus dem „Protektorat Böhmen und Mähren“ dienen. Theresienstadt wurde vielmehr als „Altersghetto“ für Jüdinnen und Juden aus Deutschland und Österreich vorgesehen. Hierher wurden ab Juni 1942 hauptsächlich jüdische Personen im Alter von über 65 Jahren sowie als prominent geltende Juden, wie Politiker, Wissenschaftler und Träger militärischer Auszeichnungen gebracht. In der Propaganda wurde das Lager als „Heimstatt für die Juden“ und „Altersghetto“ verklärt. Sofern ihr Vermögen 1.000 Reichsmark überstieg, mussten die Betroffenen auf Veranlassung der Gestapo sogenannte „Heimeinkaufsverträge“ mit der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland abschließen. Die Verträge dienten der Verschleierung der Judenverfolgung und sollten den staatlichen Zugriff auf jüdisches Vermögen ermöglichen. Neben einer Vorauszahlung, die sich mit 150 Reichsmark pro Monat bis zum 85. Lebensjahr berechnete, wurden weitere Abgaben, Spenden und Vermögensübertragungen gefordert. Laut Vertragstext sollte der „Einkaufsbetrag“ dabei nicht nur die Kosten der eigenen Unterbringung decken, sondern auch die Versorgung weniger bemittelter Lagerinsassen ermöglichen.

Mit dem vorliegenden Schreiben erteilt Menko Hart seiner Bank die Vollmacht zur Abwicklung der Transaktionen. Die Zahlungen wurden auf das „Sonderkonto H“ bei dem Bankhaus Heinz Tecklenburg & Co, in Berlin überführt, auf welches das Reichssicherheitshauptamt Zugriff hatte.

Als Gegenleistung für die geforderten Zahlungen wurde den Betreffenden die lebenslange kostenfreie Unterbringung, Verpflegung und Krankenversorgung zugesagt. Tatsächlich fanden die Deportierten in Theresienstadt katastrophale Bedingungen, überfüllte und kaum geheizte Wohnstätten, mangelhafte Ernährung und unzureichende ärztliche Versorgung vor. Viele der alten, durch die Strapazen der Reise gezeichneten Menschen erlagen Krankheit und Hunger.

Im offiziellen Sprachgebrauch wurde die Bezeichnung „Deportation“ nicht verwendet. Vielmehr wurde von „Abwanderung“ oder „Evakuierung“ gesprochen – für Theresienstadt wurde der Terminus „Wohnsitzverlegung“ verwendet.

Inhaltliche Einordnung

Der Kaufmann Menko Hart (*1863), ursprünglich niederländischer Abstammung, besaß mit seiner Ehefrau Martha Kaufhäuser in Bitterfeld, Jeßnitz, Bernburg und Roßlau. Der Wohnsitz des Ehepaares war lange Zeit Zörbig im damaligen Kreis Bitterfeld. Hier wurden auch die beiden Söhne geboren, die als Soldaten im Ersten Weltkrieg starben. Um 1930 zogen Menko und Martha Hart nach Dessau, um hier ihren Ruhestand zu verleben. Menko Hart war ein angesehenes Mitglied des Beerdigungsvereins Chewra kadisha und der Repräsentantenversammlung der Israelitischen Kultusgemeinde.

Nur wenige Tage vor der im Behördenformular als „Wohnsitzverlegung“ verschleierten Deportation Harts und seiner Frau in das Konzentrationslager Theresienstadt im November 1942 erteilte Hart seiner Bank, dem Zörbiger Kreditverein von Lederer, Kotzsch und Co. in Zörbig, den Auftrag, umfangreiche Vermögenswerte entsprechend dem mit der Reichsvereinigung der Juden abgeschlossenen „Heimeinkaufsvertrag“ auf ein Sonderkonto zu überweisen.

Mit dem Sammeltransport am 18. November 1942 von Magdeburg aus wurden die Eheleute in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Martha Hart starb bereits einige Tage nach der Ankunft in Theresienstadt (29. November 1942), ihr Mann verstarb nur wenige Monate später, am 13. Februar 1943.

Überlieferungsgeschichte

Die Akte „Depotangelegenheiten Menko Israel Hart, Dessau/Theresienstadt“ gehört zu der nur wenige Akten umfassenden Überlieferung des Archivbestandes I 678 Zörbiger Creditverein von Lederer, Kotzsch & Co. KGaA, Zörbig (Bestand I 678). Sie enthält Unterlagen aus den Jahren 1939–1943 mit Schriftverkehr von Hart mit dem Kreditverein zu Vermögensangelegenheiten, vor allem aber Rundschreiben und Kurszettel. Die Akte endet mit dem abgebildeten Schriftstück.

Wie alle Privatbanken wurde der Zörbiger Kreditverein nach Kriegsende geschlossen. Die Unterlagen gingen an die Deutsche Notenbank über, danach an das Verwaltungsarchiv der Staatsbank der DDR, Bezirksdirektion Halle, von wo sie an das Staatsarchiv Magdeburg (heute Landesarchiv Sachsen-Anhalt) übergeben wurden.